- 来源:中华艺术

- 编辑时间:2020/8/28 15:13:19

- 阅读: 次

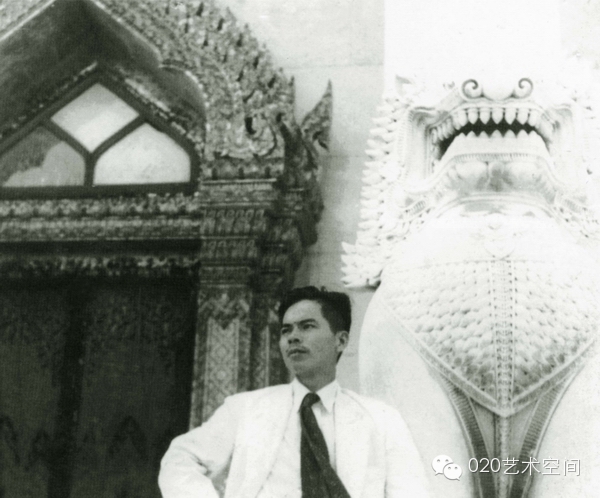

1947年12月15日,关山月在泰国寺庙前留影

人类的社会生活,人民的生活,是一切文学艺术的取之不尽,用之不竭的唯一的源泉。新中国成立后,我满腔热情地,如饥似渴地投入生活,奔向源泉,这是接受和坚信毛主席的文艺思想的结果。它使我切身体会到,我过去的认识“动是画因,不动就没有画”是那么肤浅,那么不切腠理;动,应该像毛主席指出那样:“中国的革命的文学家艺术家,有出息的文学家艺术家,必须到群众中去,必须长期地无条件地全心全意地到工农兵群众中去,到火热的斗争中去,到唯一的最广大最丰富的源泉中去,观察、体验、研究、分析一切人,一切阶段,一切群众,一切生动的生活形式和斗争形式,一切文学和艺术的原始材料,然后才有可能进入创作过程。”

如果我们不是用形而上学的观点,不佩戴极左的眼镜来看待这段话,那它对于绘画艺术来说,确是真知灼见,至理名言。因为它是马克思主义的认识论和反映论,也是革命的现实主义和革命的浪漫主义以及它们相结合的创作论。在旧社会,我是在流浪中作画;只有在新中国,在毛主席文艺思想的指引下,我才真正懂得从生活到创作的真理并付之实践,坚持到底。

“文化大革命”前,我主要是搞学校行政领导和兼中国画的教学工作,创作在当时仅是“业余”。我在1957年参观了鄂北山区水利建设回来之后,就按捺不住要反映这个有意义的新题材。因为素材太丰富,不易概括,只好采用长卷这一传统形式表现。我要画的是《山村跃进图》,长达十米以上,花了三个多月时间才画成。当时美术院校的极左思潮的表现之一,是批判教学人员兼搞点创作为“不务正业”。因此,我画《山村跃进图》,也不敢理直气壮,明目张胆地画,只能利用星期六,或每天晚上和午休时间来搞。这张画是在别人的闲言冷语中用自己的“三余”时间画成的。

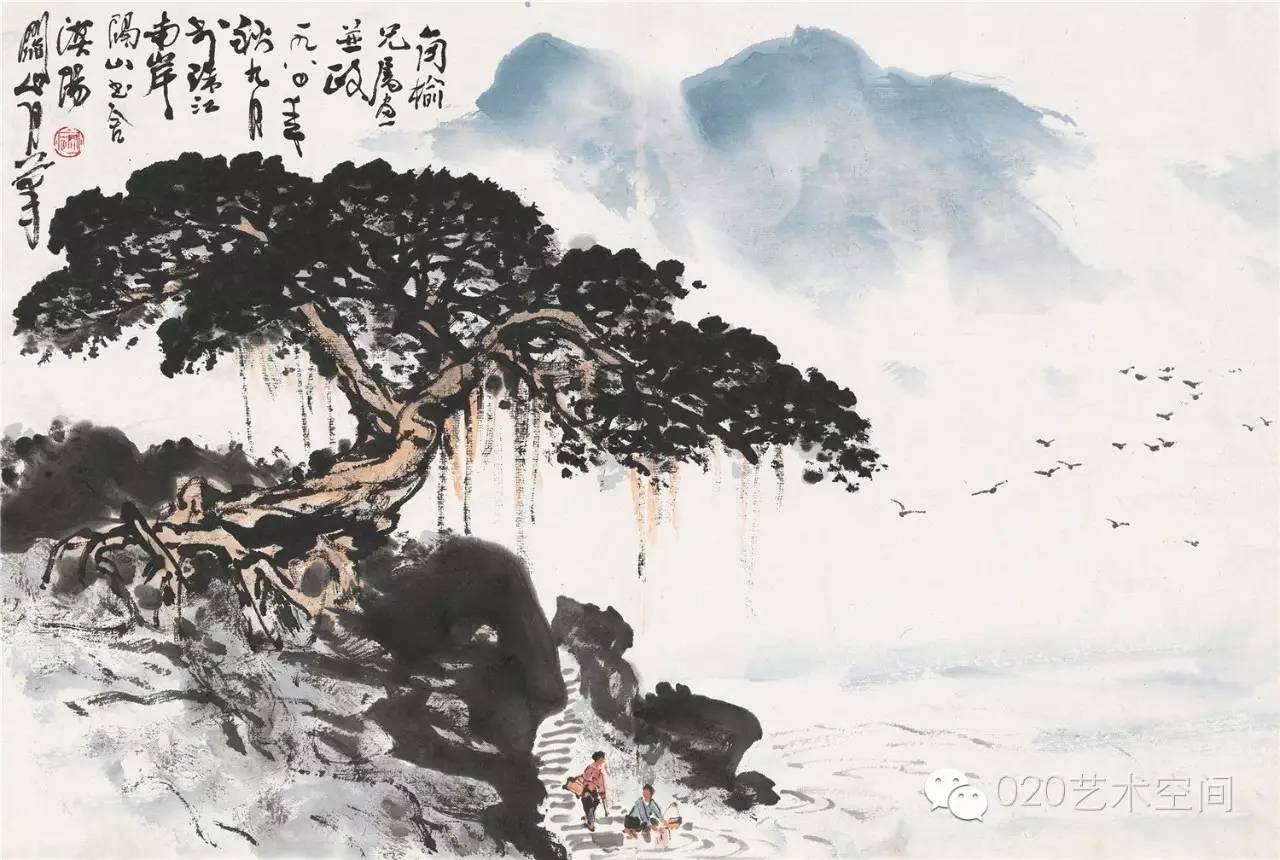

1960年我和广州美院的国画系同学到湛江堵海工程地劳动,回校后,师生合作了巨幅《向海洋宣战》(四张九尺宣纸的大联展)。在60年代前期,虽然在当时的极左思潮影响下搞“业余”创作是“名不正,言不顺”的,但我还是画了一些画。其中有些是完成国家分配的创作任务,如1959年在我出差欧洲的时候把我抽调回来与傅抱石为人民大会堂合作的《江山如此多娇》等,就画得比较心安理得,心情舒畅。

到“文化大革命”后期的1971年7月,我被安排到广东省文艺创作室。这样安排,本来应该可以实现我的平生夙愿,有“创作”的正业可务了。但具有讽刺意味的是,这安排却有点像闻一多说的“带着镣铐跳舞”,甚而有如安徒生写的穿着皇帝的新衣出游。如1974、1976年叫我参加两次出访,先后访问越南和日本,事先都规定不准画画,不能带画具。平时,“四人帮”也给创作设置种种禁区和重重关卡,什么山水画不能画,花鸟画不得画,画树要画“社会主义的树”,画山不能画“江山如此多黑”,总之,用墨画的就是“黑画”,“黑画”帽子满天飞,动不劝就扣就批,搞得人人自危,心心相悸。“四人帮”强调“主题先行”,实际是要创作为他们的反革命路线鸣锣开道;他们强调创作“三突出”,其实是要创作“帮四人”。

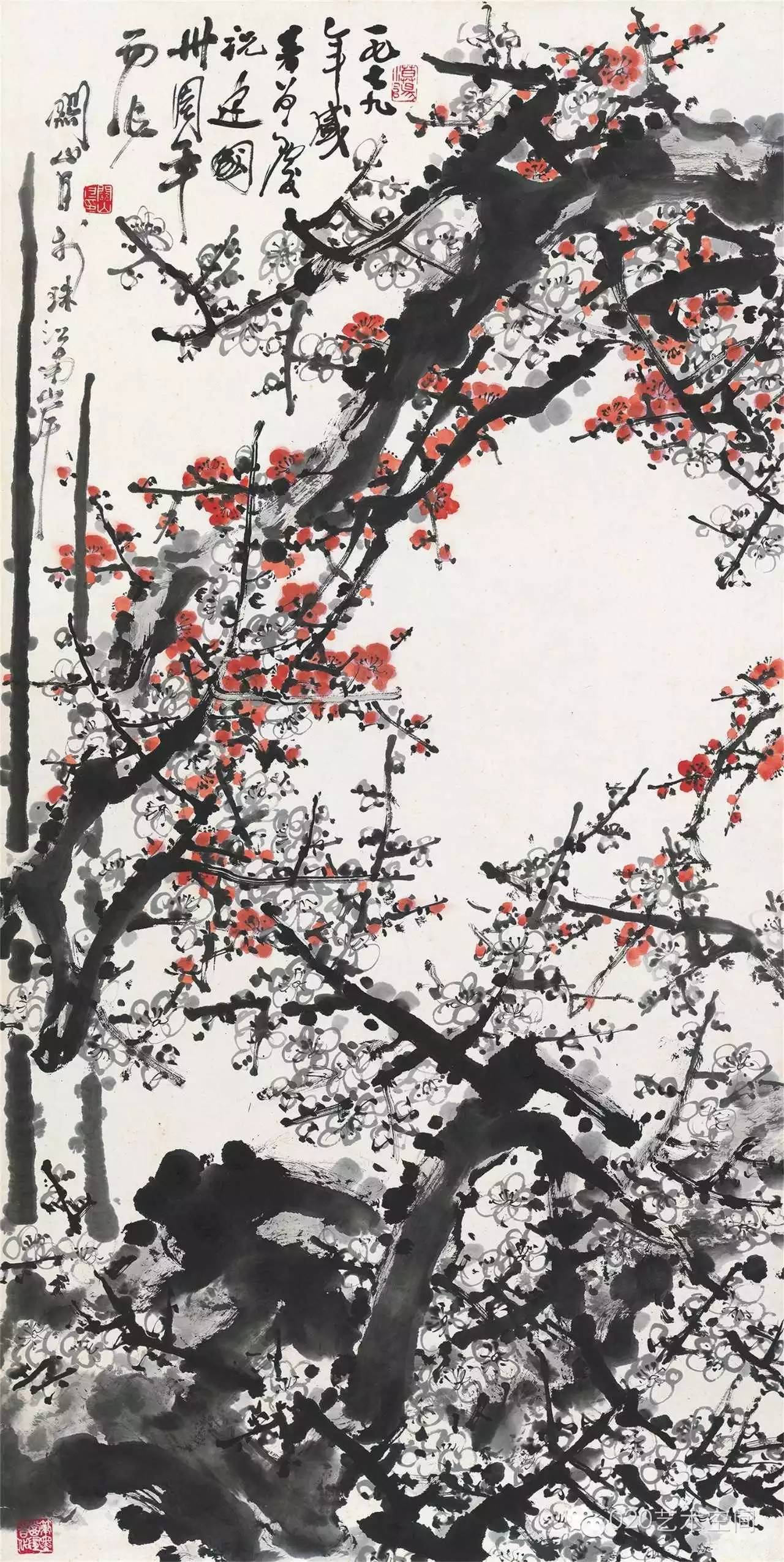

在他们的虐政淫威之下,我只能画毛主席吟咏过的梅花,而且是红梅不是墨梅,枝条一律向上而不能“倒霉”朝下;他们不准画山水花鸟的“黑画”,我只得回避而画《绿色长城》的“绿画”。这类外表“回避”之作,骨子里我还是在坚持走毛主席的从生活到创作的道路,为创作《绿色长城》,我先后到过不少地方。

1971、1972年我到了湛江地区的茂名和罗定,也曾到过家乡的闸坡和电白的博贺两个渔港。1973、1974年,又先后三次到过湛江地区的南海公社和南三岛,前后作了较深入的调查访问,经过与当地的群众和民兵同志“三同”,进行过长期的观察和体验。这幅《绿色长城》与《俏不争春》梅花一道,始终受到广大群众的肯定,这就在大增强了我的创作信心,使我坚定了在任何情况下都要走毛主席指引的从生活到创作的唯一正确的道路。

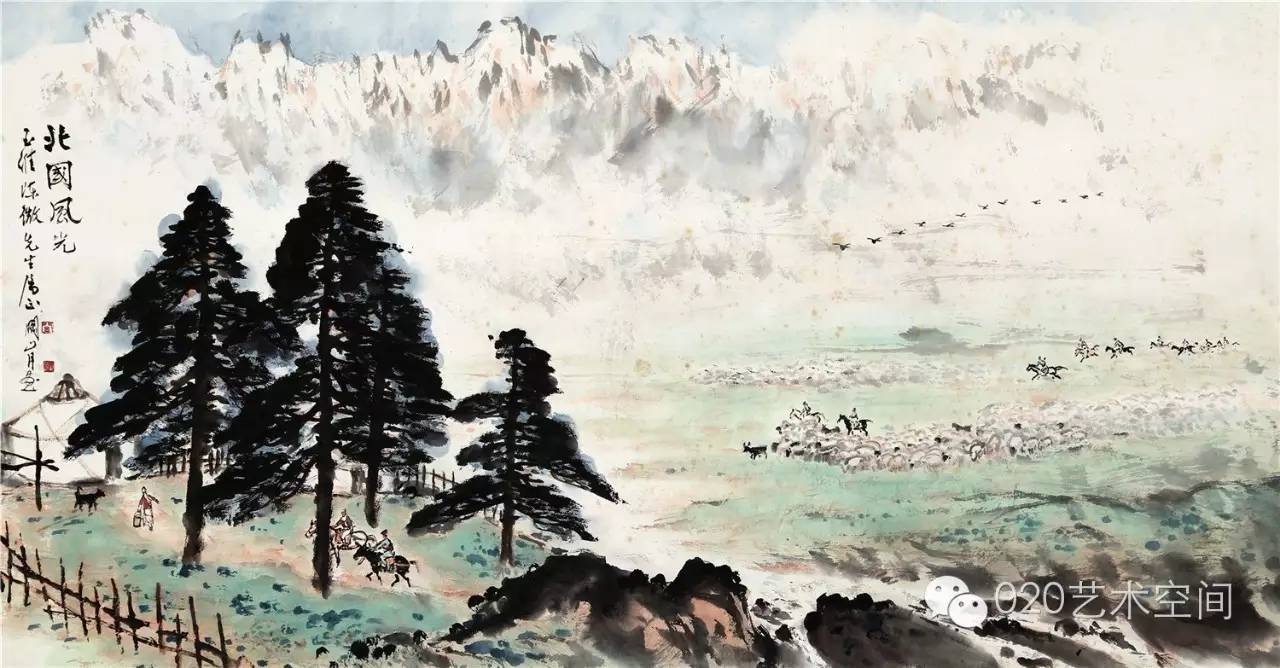

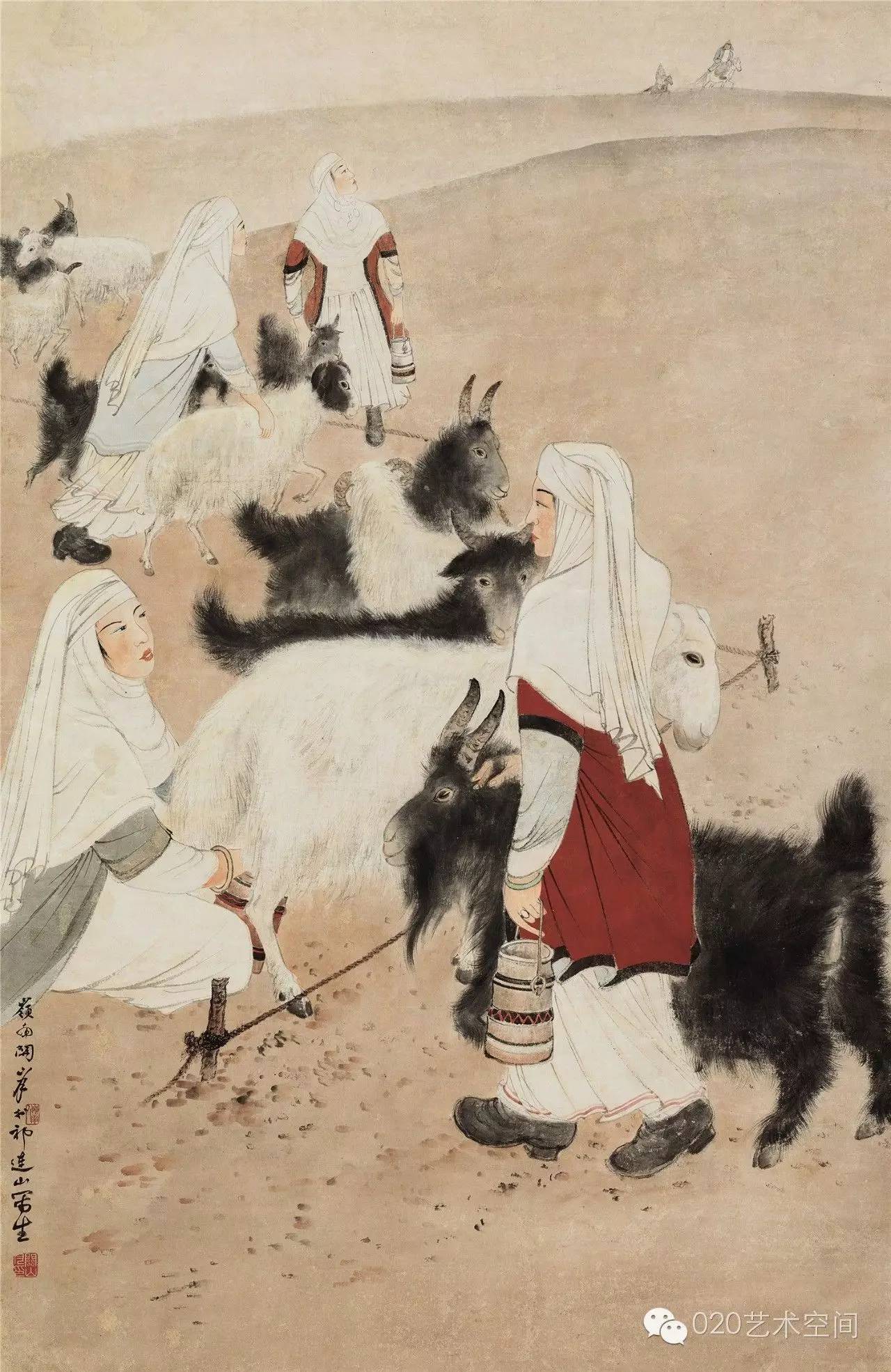

1975年为创作《天山牧歌》,我又到了新疆,一直到了它西北角的伊犁,登上了终年积雪的天山之巅;此画现藏中国驻法国大使馆。同年还为联合国的中国馆创作了《报春图》。1976年我接到为毛主席纪念堂创作革命史画的创作任务之后,又到革命根据地井冈山、遵义、娄山关、延安以及毛主席故乡韶山走了几个月,后来创作了《革命摇篮井冈山》和《井冈山颂》,后者藏广东省博物馆。

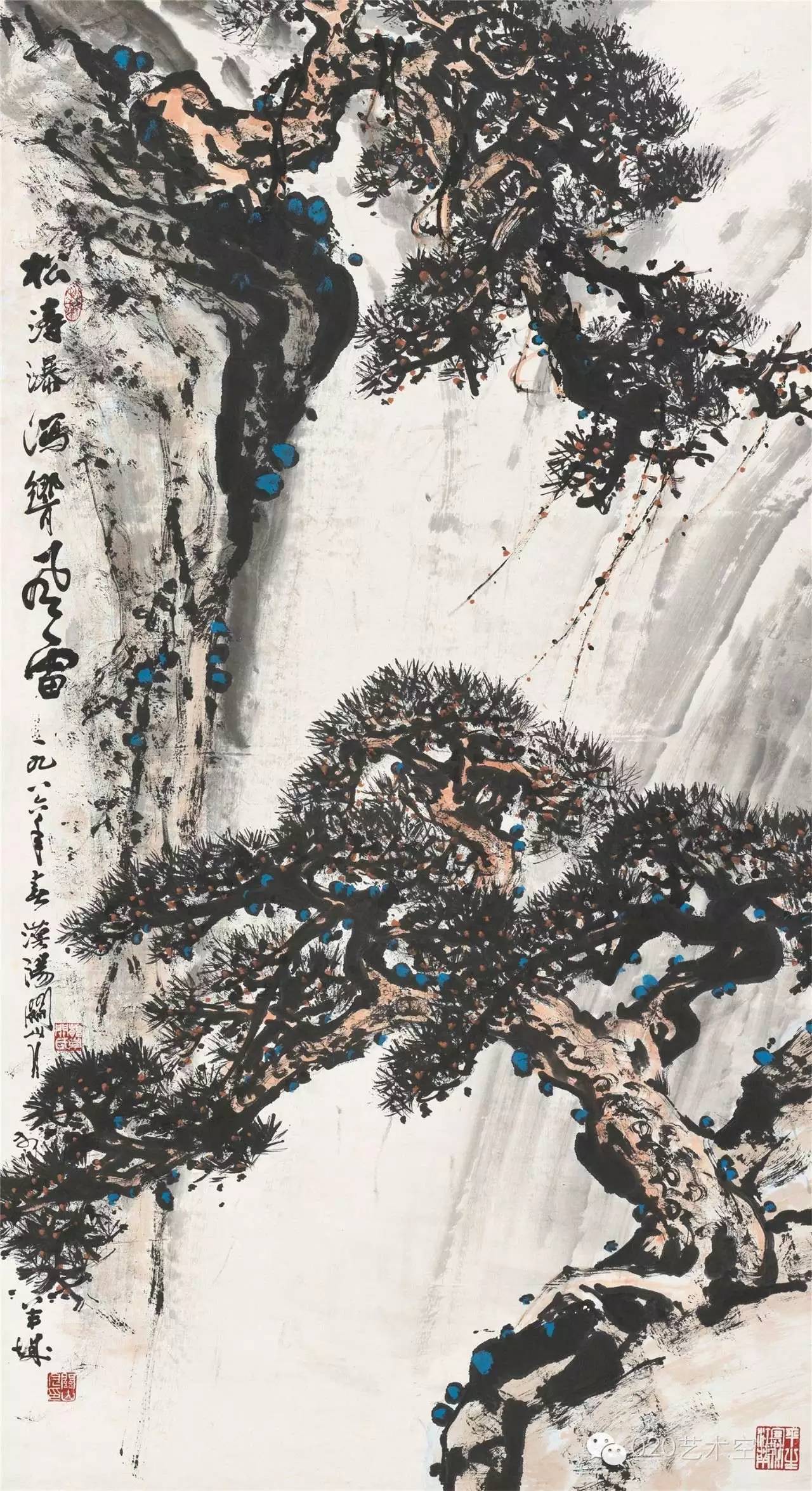

为赞颂粉碎“四人帮”的历史性伟大胜利,我画了《松梅颂》,当年被全国多家出版社选印作年画。同年,我还创作了《雨后山更青》,以抒发我对“四人帮”垮台的欢庆、舒坦的情怀。“四人帮”被扫落历史的垃圾堆以后,我的创作热情比以往任何时候都高涨,回想起那些连牛栏、“干校”都差点无命住,或连画倒梅都“倒霉”的日子,我曾成诗一律,以慨老怀:“写竹不妨胸有竹,画梅何忌倒霉灾?为牢划地茧丝缚,展纸铺云天马来。丽日曈曈千户暖,和风习习百花开。严冬已尽春光好,意造乾坤放老怀。”

1977年,为创作《春到南粤》,我漫游了粤北,重温了昔日千里之行始于足下,万里之行首途粤北的值得怀念的时光。此画是为北京人民大会堂广东厅画的。这一年,我还第三次上井冈山,并初访了庐山,创作了《红土壮新苗》。

1978年复游青海、甘肃,重经河西走廊又访敦煌,并西出阳关,再溯流而上,顺流而下畅游长江三峡凡两来回,归作长达十八米的《江峡图卷》与《龙羊峡》一画,后者已藏中国美术馆。1980、1981年的两个暑天,广东画院先后到鼎湖山和南湖创作,我也前后画了《险径探泉源》、《石上泉声带雨秋》(二联屏)等画。

为庆祝我党建党六十周年,1981和1982年,我连续完成了《长河颂》、《风雨千秋泰岳松》两巨幅创作。借两巨幅,亦志我“艺海征帆风鼓饱,喜凭马列指航程”的铭感之情。后一幅画,悬于广东省人民政府接待厅。1982年,我还为新加坡的中国银行大厅画成了《江南塞北天边雁》巨幅(高四米,长四米二)寄意慈亲眷念,赤子乌思。

1979、1980至1982年,我先后在广州、北京、湖南、四川并到日本东京、大阪举行了《关山月画展》,这是新中国成立后我第一次举行个人画展。与此同时,广东人民出版社为我出版了《关山月画集》。这个展览和这本画集,集中而具体地反映了我从30年代到80年代所走过的思想和艺术的途程。就因为考虑到各个时期的历史背景以及创作思想,艺术手法的变化,所以休论作品的巧稚媸妍都端了出来,意在总结过去,展望未来,寄我“风尘未了缘何事,绝顶高峰向晚攀”的壮心。

我今年已逾七十,希望此后更能坚定正确的方向,坚持正确的道路,从我自己的具体实际出发,从客观的高严要求出发,使自己创作出来的精神产品,能适应祖国的“四化”大业的需要,从而为振兴中华,为丰富民族的和世界的绘画艺术宝库作出贡献。我从来认为,这是每一个有志气的中国画家,尤其是国画家的神圣责任!

我的绘画艺术创作生涯,倏忽已过半个世纪。所谓“行成于思”,一切实践无不有一定的思想作支配,有一定的认识为基础。特别自解放后接受了毛主席的文艺思想为指针以后,我在教学、创作,深入生活、对待传统等方面,都通过独立思考,结合自己的实际而有所体会。现在点滴写下,或未成轨迹。

- 摄影师携“大眼球”拍另类作品 呼吁关爱眼

- >随着科技的发展,我们的日常生活和工作越来越离不开电子产品。但过度地沉迷玩手机、P...[详细]

- 中国移动杯·龙江色彩手机相机国际摄影大赛

- >冰凌花,是北方高寒地区特有的一种耐寒草本植物,其学名为侧金盏花,属于毛茛科、侧金...[详细]